「茶遊庵」の案内人、

山﨑小夜でございます。

いよいよ暑かった夏が終わり

「実りの秋」が訪れました。

今年は、秋刀魚が大漁だそうです。

【美味しいサンマの塩焼き】の

作り方を紹介します:

1)良い材料から

・黒目の周りが透き通り、

身に厚みのあるもの

・尻尾が刀のごとく一直線で

立っているもの

2)洗い方

・1ℓの水に対し塩大さじ2杯、

片栗粉大さじ1杯魚のヌメリを取り、

洗いすすぎ、キッチンペーパーで

水気をとる

3)塩加減

・30㎝の高さからサンマ全体に

塩をふり、10分程放置し

キッチンペーパーで拭き取る

4)焼き方

・グリルを先に温めて、火加減は強火で遠火

5)添えもの

・大根おろしは程よく絞って、

カボスも添える

熱、熱でいただきます。

シンプルな料理ですが、血液サラサラの

「EPA」、「DHA」、若返りの

「ビタミンE」などが含まれております。

EPA=エイコサペンタエン酸とは、

主に青魚の油に多く含まれる

(必須脂肪酸)の一種。

血液の性状を健康に保ち、特に血栓が

できにくくしたり、高脂血栓症を

予防する結果「動脈硬化」「心筋梗塞」

「脳梗塞」を予防する働きがある

といわれています。

格安なのに恵み一パイの秋味を、

器に盛り添物と一緒に是非、

贅沢に食してみませんか。

秋空。京都へ。

真青な青の下、妙心寺退蔵院を訪れ

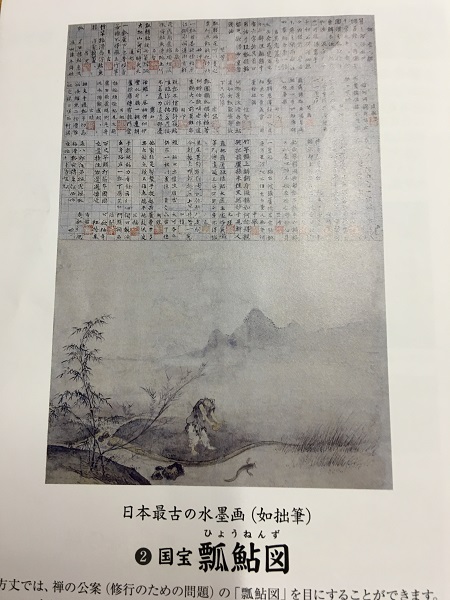

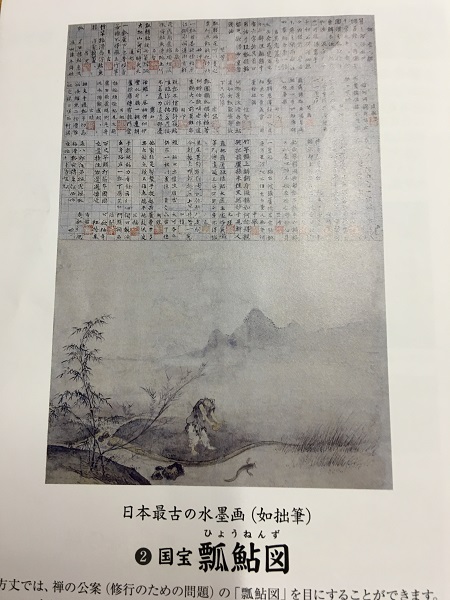

日本最古の水墨画(如拙筆)

国宝瓢鮎図(ひょうねんず)を

鑑賞してきました。

室町時代に描かれた瓢と鯰が

テーマの不思議な水墨画です。

「丸くすべすべしたひょうたんで

ぬるぬるした鯰を抑えて捕まえる

ことができるか」

という公案(禅門答)を考え、

そのテーマとなる絵を4代将軍足利義持が

画僧の如拙(じょせつ)に描かせた

作品だそうです。

将軍義持が知恵者と知られた

高僧名僧をあつめ「瓢鮎図」を

テーマに禅問答を決行したことで

知られています。

瓢鮎図には禅僧31人の禅問答が

書かれています。

「ひょうたんなまず」という言葉は

「瓢鮎図」の公案から生まれたもので、

「ひようたんなまず」は、

とらえところのない、要領を得ない様子や

そのような人を表しています。

平成30年 長月

茶 遊 庵

案内人 山﨑小夜

山﨑小夜でございます。

いよいよ暑かった夏が終わり

「実りの秋」が訪れました。

今年は、秋刀魚が大漁だそうです。

【美味しいサンマの塩焼き】の

作り方を紹介します:

1)良い材料から

・黒目の周りが透き通り、

身に厚みのあるもの

・尻尾が刀のごとく一直線で

立っているもの

2)洗い方

・1ℓの水に対し塩大さじ2杯、

片栗粉大さじ1杯魚のヌメリを取り、

洗いすすぎ、キッチンペーパーで

水気をとる

3)塩加減

・30㎝の高さからサンマ全体に

塩をふり、10分程放置し

キッチンペーパーで拭き取る

4)焼き方

・グリルを先に温めて、火加減は強火で遠火

5)添えもの

・大根おろしは程よく絞って、

カボスも添える

熱、熱でいただきます。

シンプルな料理ですが、血液サラサラの

「EPA」、「DHA」、若返りの

「ビタミンE」などが含まれております。

EPA=エイコサペンタエン酸とは、

主に青魚の油に多く含まれる

(必須脂肪酸)の一種。

血液の性状を健康に保ち、特に血栓が

できにくくしたり、高脂血栓症を

予防する結果「動脈硬化」「心筋梗塞」

「脳梗塞」を予防する働きがある

といわれています。

格安なのに恵み一パイの秋味を、

器に盛り添物と一緒に是非、

贅沢に食してみませんか。

秋空。京都へ。

真青な青の下、妙心寺退蔵院を訪れ

日本最古の水墨画(如拙筆)

国宝瓢鮎図(ひょうねんず)を

鑑賞してきました。

室町時代に描かれた瓢と鯰が

テーマの不思議な水墨画です。

「丸くすべすべしたひょうたんで

ぬるぬるした鯰を抑えて捕まえる

ことができるか」

という公案(禅門答)を考え、

そのテーマとなる絵を4代将軍足利義持が

画僧の如拙(じょせつ)に描かせた

作品だそうです。

将軍義持が知恵者と知られた

高僧名僧をあつめ「瓢鮎図」を

テーマに禅問答を決行したことで

知られています。

瓢鮎図には禅僧31人の禅問答が

書かれています。

「ひょうたんなまず」という言葉は

「瓢鮎図」の公案から生まれたもので、

「ひようたんなまず」は、

とらえところのない、要領を得ない様子や

そのような人を表しています。

平成30年 長月

茶 遊 庵

案内人 山﨑小夜

さて、節約のためには毎月の収支管理を

さて、節約のためには毎月の収支管理を スマホの普及とフィンテックサービス

スマホの普及とフィンテックサービス そもそも貨幣って何のためにあるの?

そもそも貨幣って何のためにあるの?