伊藤礼子さま 皆々さま

初めまして。JJCコンサートのピアノ引き、もとい、ピアノ弾き・川本です。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

わたくしも、ハッと気が付きましたら古希を越えておりまして、アタシャナニヲシテイルノダと焦ってみても、如何ともし難いですね、人間は。

ただ一つ、音楽の道だけは、王道ではなくても、どぶ板の上ぐらいは(よく噺家がマクラで、士農工商について話す時、侍は道の真ん中、だんだん端っこになると商人、噺家なんざー、どこにも属さないのでどぶ板の上を、と表現したのですね)、歩いていきたいと、思っております。

さて、伊藤礼子さんからの、お問いかけですが、あっ、伊藤さんは、JJCコンサートのプリマドンナsのお一人、すゞやかな美しいお声をお持ちの方です。

その伊藤さんからのお問いかけですので、わたくしも、ちょっと書いてみます。

若さとは、生物的年齢が10台の若者でも、老人のような考え、身体の人がいるように、何をもって、若い、歳とっているというのでしょう。

要は、「生き生きしている」ことではないかな、と考えます。

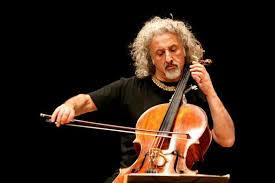

嗚呼!ミッシヤ・マイスキー、初めてNHK・TVに登場した時のことを忘れることはできません。

あの旧ソ連で、投獄され、当然チェロは取り上げられ、しかし釈放後、あれだけの演奏をするのですから、……嗚呼、今日もさらわなければ、投獄されていないのですから(T_T)。(否、別の牢獄に繋がれているかも…、オー、コワ!)

マイスキーの奏する一音々々は……、とてもわたくしの拙い文章力では、表すことはできません。その音楽は、心にしみわたりました。

また、わたくしが経験したことを一つ、書きます。

わたくしの本業はオーボエなのですが、生徒のホームレッスンの時のことです。

ある一人の女子高校生(中学3年生だったかも?)の、アルビノーニのオーボエコンチェルトをレッスンしていた時のことです。

その生徒の演奏が、前回のレッスンから急に上手くなったので、びっくりしたのです。

その後、その生徒のお母さんからTELがあり、夫と離婚したとのこと、つまり、お父さんが家から出て行かれた……泣けました。

若くても、意識しなくても、百の練習をしなくても、その不幸を、一音々々に替えて吹いていたのですね。

若かったから、できたのかもしれませんね。

なんだかんだ書きましたが、当コンサートは、アマ・プロ、老若男女、人種国籍は関係ございませんので、是非コンサートにお出かけ下さいませ。

お後が、よろしいようで。