「茶遊庵」の案内人 山﨑小夜でございます。

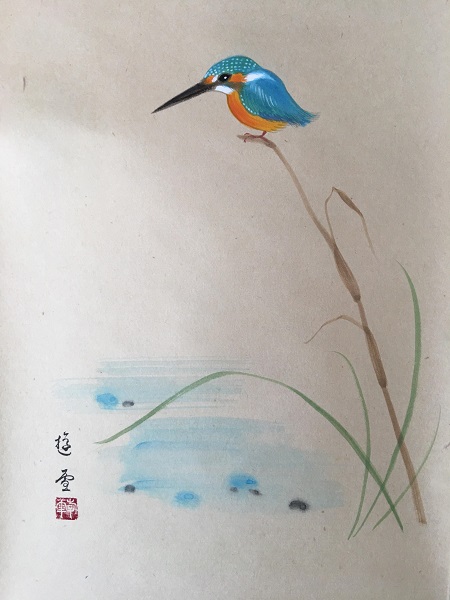

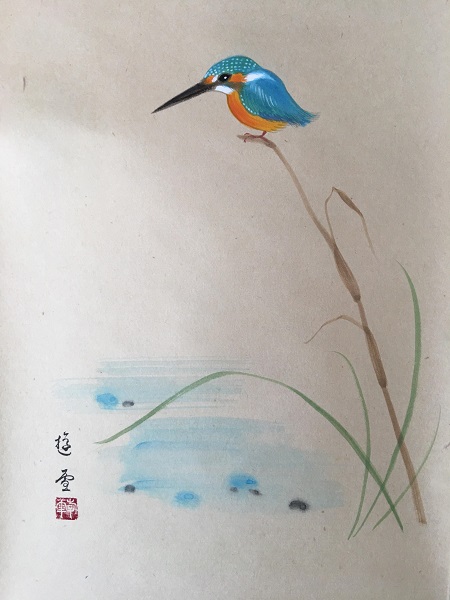

やわらかな緑と小鳥のさえずりに

誘われて、2泊3日の四国めぐりの

旅にでました。

東京=岡山=高松と早いもので

昼頃には着きました。

それから、「ことでん」の

1日フリーきっぷを買い琴平まで直行。

名物讃岐うどんで腹ごしらえをし、

金比羅宮の階段をお年だからと

言いわけもいいつつ途中で引き返し、

両側に立ち並ぶお店さんで

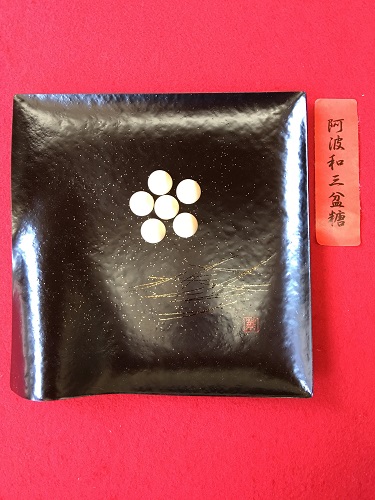

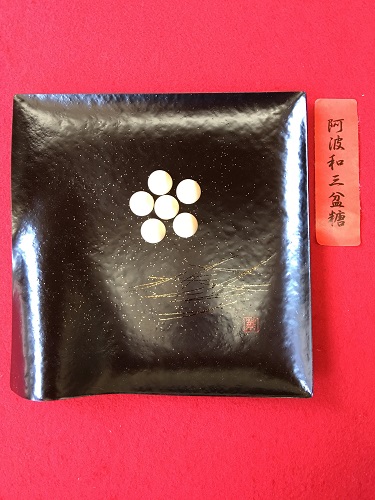

お茶の干菓子にと阿波和三盆を買いました。

*阿波和三盆糖:徳島と香川県の一部で栽培。

この地方のサトウキビは「甘蔗(かんしょ)」

と呼ばれ背が低い品種です。

1日目の最終見どころ、栗林公園では

根上り五葉松を見、理平焼をみて

宿へと向かいました。

*理平焼:香川県高松市で焼かれる陶器で、

初代高松藩主松平頼重が京都の

陶工森島作兵衛を招き焼かせたお庭焼き。

2日目は高松港から小豆島へ

レンタカーをかり小豆島巡りの始まりは、

エンジェルロード歩き、

なぜか?多いお醬油さん

*小豆島醬油:醬油作りの始まりは

約400年もの昔、当時、小豆島は良質な

塩の産地であり地中海地方によく似た

温暖な気候風土が醬油作りに適し、

海運業が盛んだったことなどから醬油の

島へと発展してきたとのこと。

次はオリーブ公園、高台にあり

眺めは最高、残念ながら

花は咲いていませんでした。

地方の方が、

「日本でオリーブ栽培に成功したのは

小豆島だけ」と鼻高々でしたが、

小豆島産のオリーブはお値段が

良すぎで「お土産」には不向き?かな。

宿に帰り、ツルツル温泉に入り、

なんとも贅沢な1日でした。

3日目の朝の忙しいこと。

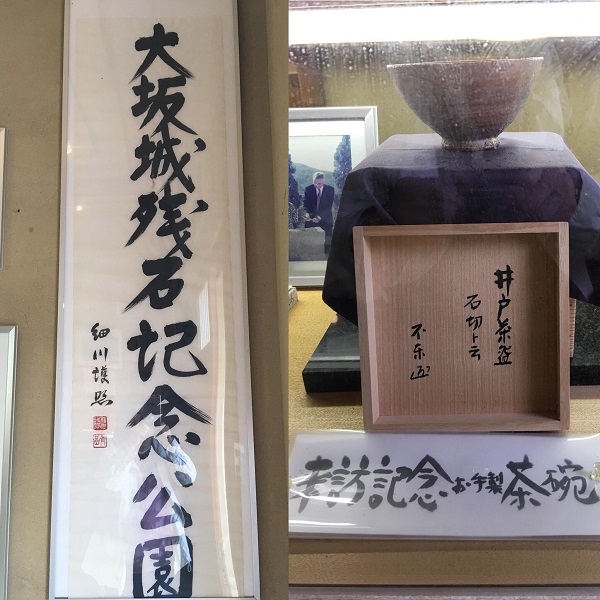

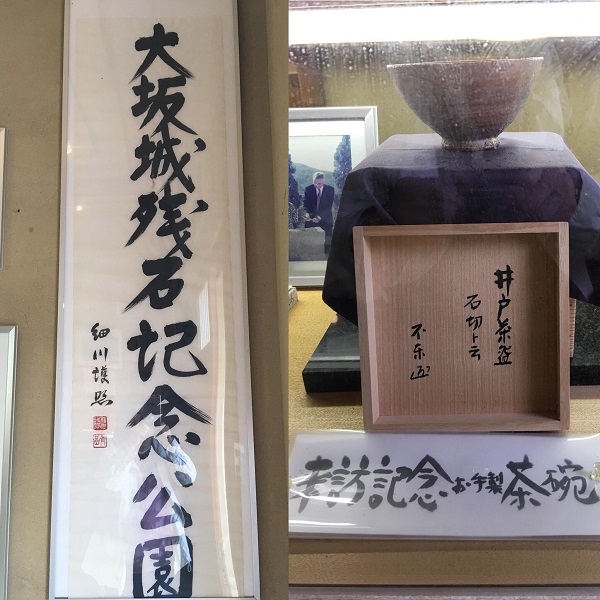

大阪城残石記念公園で資料館を見学。

四国フェリーで土庄港から新岡山港に

到着しました。

岡山城と後楽園を散策。

旭川から引いて作り上げた

曲水は見事でした。

この素晴らしい庭園の曲水に

盃を浮かべて詩歌を読み

披講されたのでしょうか。

平成30年 皐月

茶 遊 庵

案内人 山﨑小夜

やわらかな緑と小鳥のさえずりに

誘われて、2泊3日の四国めぐりの

旅にでました。

東京=岡山=高松と早いもので

昼頃には着きました。

それから、「ことでん」の

1日フリーきっぷを買い琴平まで直行。

名物讃岐うどんで腹ごしらえをし、

金比羅宮の階段をお年だからと

言いわけもいいつつ途中で引き返し、

両側に立ち並ぶお店さんで

お茶の干菓子にと阿波和三盆を買いました。

*阿波和三盆糖:徳島と香川県の一部で栽培。

この地方のサトウキビは「甘蔗(かんしょ)」

と呼ばれ背が低い品種です。

1日目の最終見どころ、栗林公園では

根上り五葉松を見、理平焼をみて

宿へと向かいました。

*理平焼:香川県高松市で焼かれる陶器で、

初代高松藩主松平頼重が京都の

陶工森島作兵衛を招き焼かせたお庭焼き。

2日目は高松港から小豆島へ

レンタカーをかり小豆島巡りの始まりは、

エンジェルロード歩き、

なぜか?多いお醬油さん

*小豆島醬油:醬油作りの始まりは

約400年もの昔、当時、小豆島は良質な

塩の産地であり地中海地方によく似た

温暖な気候風土が醬油作りに適し、

海運業が盛んだったことなどから醬油の

島へと発展してきたとのこと。

次はオリーブ公園、高台にあり

眺めは最高、残念ながら

花は咲いていませんでした。

地方の方が、

「日本でオリーブ栽培に成功したのは

小豆島だけ」と鼻高々でしたが、

小豆島産のオリーブはお値段が

良すぎで「お土産」には不向き?かな。

宿に帰り、ツルツル温泉に入り、

なんとも贅沢な1日でした。

3日目の朝の忙しいこと。

大阪城残石記念公園で資料館を見学。

四国フェリーで土庄港から新岡山港に

到着しました。

岡山城と後楽園を散策。

旭川から引いて作り上げた

曲水は見事でした。

この素晴らしい庭園の曲水に

盃を浮かべて詩歌を読み

披講されたのでしょうか。

平成30年 皐月

茶 遊 庵

案内人 山﨑小夜